企業では年度当初に、売上目標やサービスの契約数といった事業計画を策定しますよね。企業の規模が大きくなると、部署ごとに担うミッションが異なるため、事業計画も部署単位で策定します。一方で、社員の育成等に係る事業計画を立てられてる会社はほとんどありません。

「人材ポートフォリオ」は事業計画と連動し策定する人材に係る計画のことです。サービスの契約者数を今年度ここまで拡大しよう、売上金額は対前年比で〇%増加をさせよう、そういった計画を実行するのはどこまでいっても社員です。この「社員」に対する中長期的な計画なくして、事業計画の達成は本来ありえません。

本記事では、人材ポートフォリオの必要性や効用を確認しつつ、実際に策定する際に意識するべきポイントや具体的なアウトプットイメージまで徹底的に解説します。

人材ポートフォリオは事業計画を達成するためのカギである

事業計画を達成するための「社員」に対する計画、立てられてますか?

人材ポートフォリオとは、企業が保有する人材のスキル、経験、能力、役割、将来のポテンシャルなどを体系的に整理し、視覚化した情報のことです。「企業がどのような人材を、どの事業領域に、どれだけの数配置しているか」「将来的に必要となる人員数やスキルレベルに対して、必要な人材の育成・獲得が計画通りできているか」といった点を俯瞰して把握できるようにすることで、必要な打ち手の検討を随時できるようにするためのツールとして活用されます。

とはいってもこれだけではイメージできないですよね。少し観点を変えて考えてみましょう。

企業は事業計画というのを必ず立てます。あるいは中期経営計画として数年先までの計画を立てる企業もあるはずです。今年度はいくらの売上を目指そう、来年度は対前年比で〇%の利益拡大を目指して設備投資は前年と同水準にしよう、というのを具体的な数字で計画を策定します。

こうした事業計画を達成するために、市場をこうやって攻略していこう、このサービスの契約数をいくつまで増加させようといった施策の戦略は皆が考えるものです。多くはベクトルが社外に向いているはずです。

一方で事業計画を達成するために社員をどのように育成していくか、事業のセグメントごとの社員の配置をどう変えていくか、こういったベクトルが社員に向く検討は置き去りになっている場合が圧倒的に多いのです。

そのため事業計画が達成された要因の分析や、あるいは計画に届かず未達に終わった際の振り返りを実施する際に、多くはお客様のニーズが不足していたため、大型案件が失注したため、などその責任の所在が他責となります。

経営資源の3要素「ヒト」「モノ」「カネ」のうち事業計画を達成するために必要な「ヒト」についてはなぜ計画が不在なのでしょうか?

稼げる事業領域にどれだけの人材をいつまでに何人投下すべきか、今後の事業に求められるスキルを高めるためにどういった人材開発を行うか、またいつまでに何人有スキル者を作っていくのか、こうした人材戦略なくして事業計画達成は困難なのです。

人材ポートフォリオとは、人材戦略の道しるべである

事業計画達成のためには、人材戦略をしっかり描くことが重要である、ということを上述しました。さて、人材戦略を描いてみよう、と言われたら、あなたなら何から着手するでしょうか?

いま起きている課題に目をつけ、やるべきことを考えるのも大切ですが、これでは毎年度場当たり的な検討になってしまい中期的に見たときに一貫性のある人事施策とはならないでしょう。

人材戦略は単年度ごとに検討し実行するのではなく、中期的な方向性に基づき詳細を検討・実施されるべきものです。

そこで拠り所になるのが人材ポートフォリオです。

事業戦略に基づき、どの事業をいつまでにどれくらいまで伸ばすのか、そのために人材を何人投下いつまでに投下するのか、あるいはその事業に求める人材要件とはどのようなもので、そのレベルに達する社員を何名まで育成するのか、不足があればそれは新卒で採用するのか中途でとるのか…そういったことを考え、体系的に整理したものが人材ポートフォリオです。

例えば5年後の事業計画に沿った人材ポートフォリオを策定するのであれば、単年度ごとにその計画を詳細化します。また計画に対する進捗を確認し、不足があれば更なるリカバリー策を検討し実行する、そのサイクルを回していく拠り所になるのが人材ポートフォリオになるのです。

人材ポートフォリオを構成する要件

では人材ポートフォリオとは具体的にどのようなものになるのでしょう。具体的な例を基に考えてみましょう。

ケーススタディから考える

事業計画

近年様々な企業で、業務のDX化を進めています。またお客様のDX化を事業の軸とする企業も増えています。今回はDX事業で5年後に10億円の売上創出を事業計画として策定しているとしましょう。

現状を分析する

さて、5年後10億円という目標に向けて、皆さんなら何から着手するでしょうか。DX人材育成のための勉強会からやろう、などと近視眼で物事を考えてはいけません。大切なのは実現性のある人材戦略を立てることです。例えば以下から現状を捉えましょう。

<現状分析ポイント>

- 現状、DX案件の受注件数は何件あるか

- 1件あたりの受注額の平均額はいくらか

- 1件あたりの提案~受注に至るまでの期間

- 現状DX提案を行うために必要なスキルとしてどのようなものがあるか

- そのスキルを有する社員はどれくらいいるか

こういった現状を1つずつ整理することが大切です。今回は以下のようなケースだとしましょう。

<現状(仮定)>

- 昨年度DX案件の受注件数は20案件で、受注平均額が500万円(計1億円)

- DX提案を行うためにはマーケティングスキルやコンサルティング力が必要

- 本スキルを有する社員は現状20名程度で、2名1チームで提案を実施している

<まとめ>:現状10チームで20案件・計1億円の売上

ここまでの情報を正確に捉えることができれば、まずは目指すべき活動が見えてきます。

事業計画達成のための仮設を立てる

<目指す仮説>

- 10億円の売上を創出するためには、現状の受注平均額を前提にすると、200案件(現状の10倍)必要

- スキル者も現状の10倍必要と仮定すると200名必要

さて、この仮定が実現可能なのかどうかを判断する必要があります。社員の有スキル者を5年で10場にすることは可能でしょうか。また上記仮説は現状の受注平均額を今後も横置きとしていますが、実際には市場でDX化ニーズが高まることや、より高度な提案にシフトしていくことで受注額を1.5倍の750万円まで引き上げることができるかもしれません。

こういったことを考慮し、例えば以下仮説を置いてみましょう。

<目指す仮説(修正後)>

- 5年後のDX案件の平均額は750万円とする

- 現状2名1チームで対応しているが、今後は1人ずつ提案は自走化を目指す

上記を基にすると、現状20名の社員がいるため年間40案件×750万円=計3億円の売上創出が可能となる

人材ポートフォリオを策定する

さて、ここまで整理することで人材戦略の検討が可能となります。

現状のリソースを前提にすると、どうやら10億円の目標には達しないことが想定されます。ではどうするか。この人材戦略を検討するためには、同様の分析や仮設建てを他の事業に対しても実施する必要があります。

そのうえでDX案件がより売上単金が高い等の理由で提案拡大に意義があるという判断がまず必要です。そのうえで、収益が低い他の事業領域から、社員を剥がし本DX提案の事業領域にシフト(異動)させることが必要かもしれません。あるいは採用で新規に獲得するという手段もあり得るでしょう。

加えてただ単に人を増やせばいいというわけではありません。DX提案ができるスキルレベルまで育成する必要がありますよね。

そういったことを総合的に検討することで、例えば以下のような方針を策定することができます。

<人材ポートフォリオ>

- 生産性の低いXX事業部から、社員20名を本事業領域に異動させる

- 異動にあたってはXX事業部の運営に支障がでないよう、毎年度7名ずつ3年で計20名を異動させる。

- 異動させた社員は2年間かけてマーケティングスキルとコンサルティングスキルを育成し、現状の社員と同等の実践スキルまで育成する

- 加えて即戦力として中途採用で5年後までに計10名を獲得する

上記により5年後10億円の売上達成を目指す

この1つずつに対して具体的な取り組み内容を検討することになります。人材ポートフォリオとは事業計画を達成するための人材戦略である、というのが伝わったのではないでしょうか。

人材ポートフォリオを管理するための情報を定義する

人材ポートフォリオの目指す姿が決まったところで、より詳細な管理をしていくことが重要です。例えばより実態に即した運用を考えると、ライフイベントで一定期間休職に入る方もいるでしょうし、退職する方もいるかもしれません。あるいはその事業から異動を望んでいる社員も含まれるかもしれません。

そのため、人材ポートフォリオは絵に描いた餅にならないよう、適切な視点で策定する必要があります。

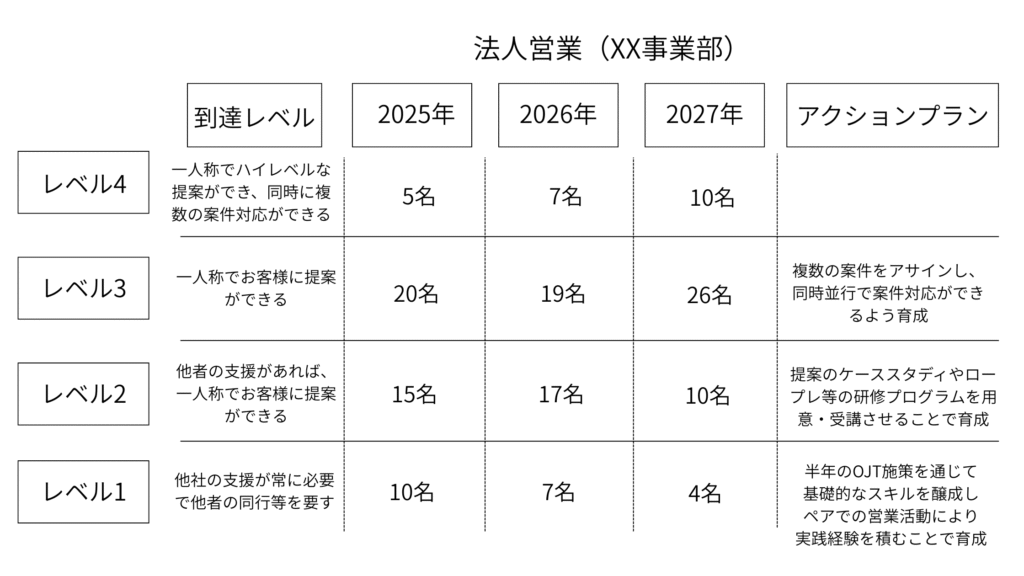

人材ポートフォリオの策定例

人材ポートフォリオは事業ごと・職種ごとに作成するのがよいでしょう。今年度この職種は何名の社員がいて、スキルレベルでいうと何人をどのレベルまで引きあげるか。来年度は退職等を加味し何名の社員減が想定され一方で新卒や中途採用で何名の社員が増となるのか、そのレベルはどれだけの育成を目指すのか、そういった実運用で活用できるものにしなければなりません。

よくあるポートフォリオの体系化例は以下のように、縦軸にスキルを置き、そのスキルレベルごとの現状の人数や、次年度以降に目指す人数、加えてそのために実施するべきアクションプランについて整理することが多いため、参考にしてください。

人材ポートフォリオの策定意義

このように管理していくことで、例えば今年度が完了した際に目標通りの人員確保ができたか否かの振り返りができるようになります。事業計画未達は、ヒトに対する計画の未達が真因かもしれません。こうした振り返りを適切にし、次のアクションプランを検討できるようになることが人材ポートフォリオの策定意義なのです。

人材ポートフォリオの活用イメージ

では、人材ポートフォリオを活用することで、どのような人事運用が可能になるでしょうか。ここではいくつかの切り口で活用イメージを解説します。

戦略的人材配置の実現

人材ポートフォリオに基づいて、スキルレベルを高めるための育成をしっかりやったものの、それでもなかなかスキルレベルがあがらない社員も一定数発生することでしょう。あるいはその逆に、他の部署から異動してきたメンバが早期に成長するケースもあるはずです。

スキルが上がらない社員は、適性がない可能性が高いでしょう。その場合には、本人の適性に基づき、そのスキルを発揮できる事業領域に異動させた方が全社最適と言えます。その逆に資質があり成長が早い社員についてはその事業を牽引する中核人材として育成していくことが効果的です。

人材ポートフォリオにより本人の適性や成長度合いを測れるようにすることは、適所適材を実現するためには効果的です。

スキルの偏りや不足の可視化による採用計画への反映

ポートフォリオを作ったはいいものの、高いスキルを有する社員が全くおらず、また直近の育成を通じてもハイレベルな人材の確保が困難であることがわかる場合もあるでしょう。

そうした組織全体で不足しているスキルや人員を可視化することで、採用の必要性を客観的に示す根拠となります。社員を育成したり他部から有スキル者を集めることが全てではありません。市場からそのスキルを持った人材を採用することも重要な打ち手となります。

タレントマネジメントとの連携

人材ポートフォリオはタレントマネジメントシステムと連動させることが重要です。一人ひとりに沿った育成を行い、実務経験を積ませるにあたっては、例えば目標設定や評価にも関係してきます。さらにいえば本人の中長期的なキャリア志向にも影響を及ぼすものです。

タレントマネジメントを適切に行いながら、機動的な配置を行ったり、本人志向にそった研修を提供したりすることで、一層事業力の強化につながります。

人材ポートフォリオはどの単位で作成するべきか

作成単位は企業の規模や目的によって異なりますが、人事運用に活用することを前提にした際に、一定細分化をして策定する必要があります。多くは次の3パターンがあります。

- 部署・部門単位

現場の業務運営や短期的な人員配置に役立つ。 - 職種単位

専門職のスキル管理や横断的なプロジェクト編成に有効。 - 全社単位

経営戦略や人材育成計画、グループ全体の最適配置に不可欠。

部署や職種ごとに策定するのはイメージに容易いかもしれません。実際に人材ポートフォリオを策定する主体はHRBPになるでしょう。事業単位に設置されたHRBPが、自身の事業部の成長を支えるための人材戦略を導くために、人材ポートフォリオを策定することはむしろ自然といえます。

HRBPについては以下で記事もあわせてご参照ください。

一方で全社的にDX人材を育成するケースにおいては、全社単位でのポートフォリオ策定を実施する場合もあります。

事業成長のために実施するのか、全社員のボトムアップ的な育成のために実施するのかによって、策定する単位は異なるのです。

まとめ

人材ポートフォリオは、単なる人事データの一覧ではなく、「経営戦略と人材戦略をつなぐ羅針盤」です。人材ポートフォリオを作成・運用することで、人材配置の最適化、スキルの偏り是正、次世代リーダーの発掘など、企業競争力の向上につながります。

まずは小規模な単位で作成し、定期的に更新・改善する運用体制を確立することが成功のカギです。

コメント