本記事には広告を含みます。

はじめての人事業務で早く立ち上がるために。

これから人事を担当することになった方や、人事部に配属されたばかりの方にとって、人事が具体的にどのような業務を担っているのか、想像しにくい部分が多々あることでしょう。

「人を採用するだけでしょ?」

「社員の異動を決めたり、育成施策を考えたりするんですよね?」

「社員と面談する機会が多い職種」

などなど人によって人事に対して抱くイメージは様々です。

いずれも正解ではありますが、実際には採用、育成、人材開発、人事制度設計、労務対応、組織開発など、その業務範囲は非常に広く、かつ会社や事業の根幹を支える重要な役割を担っています。

また新卒採用がメインの業務であったとしても、入社後の育成や社員の成長度合い等を踏まえ、そもそも採用方針を見直す必要性が出てくるかもしれません。あるいは人材開発がメイン業務の方であっても、新卒入社社員と中途採用社員とでは、開発すべきスキルや育成方法もまた変わってきます。

このように人事を取り巻く業務は多岐に渡れど、それぞれ単独で取り組めばよいものではなく密接に関連するものばかりです。つまり自身の業務を理解し、活躍しようと思うほど、周囲の部署の方々との連携が必要になるのです。

そのため本記事では、1つの業務にフォーカスするのではなく、初めて人事を担当する方が知っておくべき人事業務の全体像をまとめています。また初めて人事になる方に意識いただきたい心構えや、人事として成長していくために必要なスキル、あるいは初めてだからこそ抱きやすい不安や、その対処法についても触れていきます。

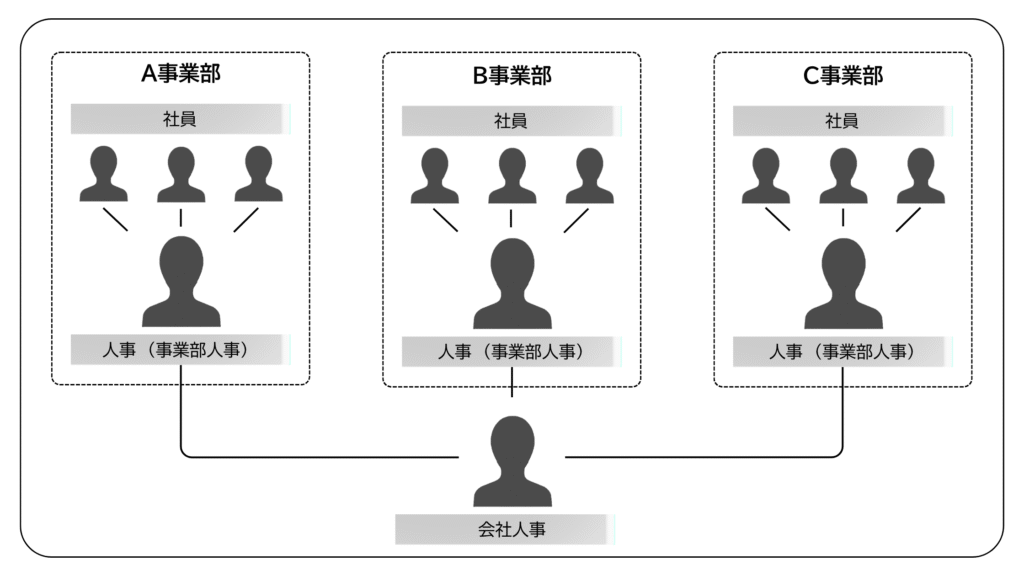

人事は大きく「会社人事」と「事業部人事」に分類される

一言で人事といっても、大きく全社を所掌する会社人事(例えば会社の総務人事部)と、1つの組織を所掌する事業部人事(○○法人部/○○開発部のような事業部の人事)に分類されます。

あなたは会社人事と、事業部人事(組織を所掌する人事)とどちらに所属しているでしょうか?

事業部人事は、自身の組織している組織内の人事業務を担当します。事業部人事は、自分の組織内の社員の成長を支えることがミッションです。そのため、日頃は自組織の社員と向き合い、必要に応じて会社人事に対応をエスカレしたり、あるいはその逆に会社人事の施策を組織内に展開したりといった業務を担います。一方で会社人事は全社の人材戦略を企画し、その実行に向けては事業部人事と連携し、社員に対してアプローチしていくことになります。

本記事では人事が担う1つずつの業務について紹介していきますが、例えば以下で紹介する「採用業務」についても、会社によって会社人事が実施している場合もあれば、事業部ごとに採用活動を実施している場合もあります。ご自身の所掌をイメージしながらお読みいただけるとよいかと思います。

一言で「人事」と言っても人事の業務は多岐に渡る

では具体的な業務について紹介していきます。自分の会社では、どの業務をどの組織で担っているのか、自分が接点を持つ可能性のある担当はどこなのか、そういったことをイメージしながら見ていただけますと幸いです。

採用業務

新卒採用・中途採用を通じて、会社に必要な人材を獲得する業務です。求人票の作成、媒体選定、企業説明会の運営、面接選考、内定フォローまで、幅広い活動が含まれます。

あるいは会社の事業動向や収支状況を踏まえ、採用数を見直したり、採用すべき人材の定義を変更したりといった採用戦略の企画・実行もあわせて担う役割です。

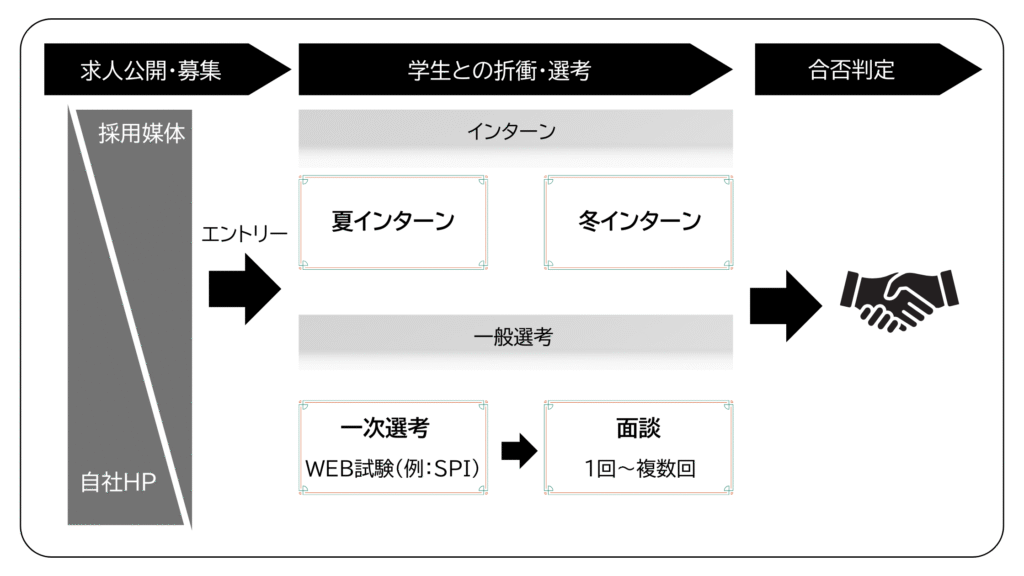

新卒採用

新卒採用は多くの場合、年に1度の採用で実施するため、年間スケジュールが決まっている場合が多いです。もちろん近年内定の早期化等もあるので、年度によって多少の前後はあることでしょう。採用業務を理解するためには、まず「年間のスケジュールやプロセスで業務を理解すること」が有意義です。

例えば、現在の2026卒(2026年度入社社員)については、経団連の指針に基づき、2025年3月より企業の採用活動が解禁され6月から選考開始というスケジュールになっています。そのため3月から可能となる広報活動・企業説明会に向けて、数か月前からメディア媒体との契約を実施したり、説明会実施のための場所の確保等が始まります。

一方で採用のフローも変化してきています。

数年前までは、自社HPや採用媒体からエントリーを募集し母集団を形成、その後複数面談等で内定を出すという流れが一般的でしたが、近年ではインターンを開催し、その中で優秀層を発掘・囲い込みの上で内定を出す企業が増えています。

自社においての新卒採用フローや、過去から現在に至るまでの変化はしっかり理解しておきましょう。

さて、近年では採用の早期化が進んでいます。大手企業の一部では経団連の方針には従いつつも、インターンを早期に実施して、その中で内々定を出す企業も増えているのです。たとえば日経新聞によると、大学3年生の段階で約半数が内定を受領しているとされ、またマイナビ調べによると学生の約86%がインターンに参加経験があるという結果が出ています。

このように新卒採用においては「早期選考による学生の囲い込み」「インターンを活用した優秀層の囲い込み」の2つがテーマとなることが多いです。

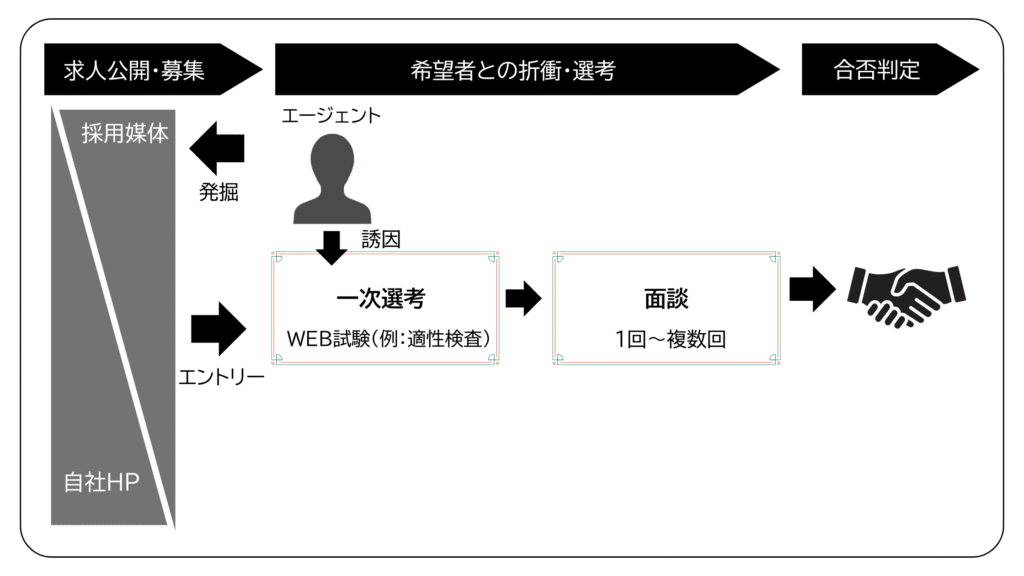

中途採用

一方で中途採用は、新卒採用のように年に1度の採用ではなく、通年的にポストを開き、応募があった都度選考を実施する企業が多いです。ポストを公開し募集したとしても、応募が来るとは限りません。そのため、年に1度の採用では企業にとって機会損失になるため通年で採用を実施するのです。

また近年、新卒採用ではなく中途採用による即戦力確保の動きが活発化しており、企業の採用数に占める中途採用比率は年々増加しています。2025年現在は、中途採用比率は約45%程度と言われています。

また、中途採用はポストありきでの採用になるため、各事業部とのやりとりも多く発生するという特徴があります。

例えば、新卒採用は会社の人事が面談等を実施し、内定者を決定しますが、中途採用はそのポストを所掌する組織が直接面談を行うことも多いのです。もっと言えば、会社としての採用可能数は決まっている場合が多いため、年度当初にどの組織で何ポストを開けるかの案をつくり、各組織と触れ合いながらどのポストで何人募集をかけるのかを調整する必要があります。

また中途採用については新卒と異なり、即戦力を市場から確保する、という観点が強いことも事実です。優秀な方ほど転職市場においては取り合いとなるため、中途採用については多くの場合「エージェント」を活用することがあります。

自身が接点のある転職希望者と面談等を行い、自社にマッチする人材を紹介してくれるのがエージェントですが、エージェントによっても様々な触れ合い方があります。売り込み型のエージェントもいれば、一方でなかなか自社が求める人材と接点が持てない場合に、その分野に長けたエージェントと契約して採用支援を依頼することもあります。

そのため、エージェントの活用費用も相当に発生することから、委託費を計算したり、次年度の予算に組み込むなどの業務も発生する場合があります。

また中途採用は新卒採用と異なり、新たに採用する方に対し「格付け」を行う必要があります。「格付け」とは、入社後どの等級(わかりやすく言えば課長、係長、主査、担当者)で雇用するかを決め、処遇(年収等)を決定することを指します。

中途採用で入社する方は、一般的に他の企業も同時並行で選考を受けている場合が多く、加えて本人も処遇アップを目的としている場合もあることから、いくらの報酬をもって採用するかについて、過去の事例等を基に社内で決定する必要があります。

中途採用の対象となる転職を検討している方は、openwork(社員は自身の企業について、退職した方は過去在籍していた企業について口コミを投稿するサイト)などをを基に、企業の雰囲気や処遇、残業時間や社風などを確認した上で応募しているケースがほとんどです。

実際の在籍している社員や退職した社員が、部署名とセットでリアルな実体験ベースでの満足度や不満等を投稿しているため、自社や自身の部署がどのように評価されているのかを確認することも有意義です。

育成・人材開発

社員の能力開発やスキル・専門性向上のための施策を計画し・実行する役割です。

入社して間もない社員に対しては、主に社会人としての基礎的なビジネスマナーの習得や、社会人基礎力の習得に向けたベース系の育成が中心となります。

一方で入社5年後や10年後の社員に対する人材開発や、主任・係長・課長・部長といった階層別に求められる資質習得を目的とした階層別研修など、一言で育成といってもその狙いによって様々なものがあります。

そのため、育成担当と人材開発担当のように、担当が明確に分かれている場合には、育成=入社後一定期間を対象とした成長支援、人材開発=一定のキャリアを形成している社員を対象とした成長支援、のように対象社員の範囲が分かれていることが多いです。

なお、会社の規模によっては、「育成」と「人材開発」が明確に分かれていない場合もあり、その場合には以下人材開発機能に育成も包含されることになるでしょう。

育成

育成の業務としては、新入社員を迎え入れるための全体研修やOJT施策、その後の職場フィットを推進するための上長向け研修など、毎年度実施しているルーティーン的なイベントとスケジュールがあるはずです。

新卒採用と同様、まずは「年間のスケジュールとベースとなる業務を理解する」ようにしましょう。加えてそれぞれのイベントについて対象者(例:入社〇年目社員)と関連する組織(例:新入社員が配置されている職場と上長、研修実施会社)を把握することで、一層業務の流れが理解できるようになるはずです。

また、育成については会社人事と、事業部人事で担う役割や範囲が異なる場合もあります。

例えば、新入社員に対する入社式の企画や入社後の一斉研修については会社人事が担当しつつ、各組織に配属されてからの事業に即した研修(例えば、法人営業組織で見積作成方法やお客様との契約方法を学ぶ等)は各組織で企画・実行を行う場合が多いです。

いずれにせよ大切なのは、育成という名の下で、社員をどのような状態にするために、どういった研修等を企画するかという目標をしっかり押さえることと、前年度以前の振り返りをしっかりして、毎年なんとなく同じことを繰り返す、ということが無いように意識をしていきましょう。

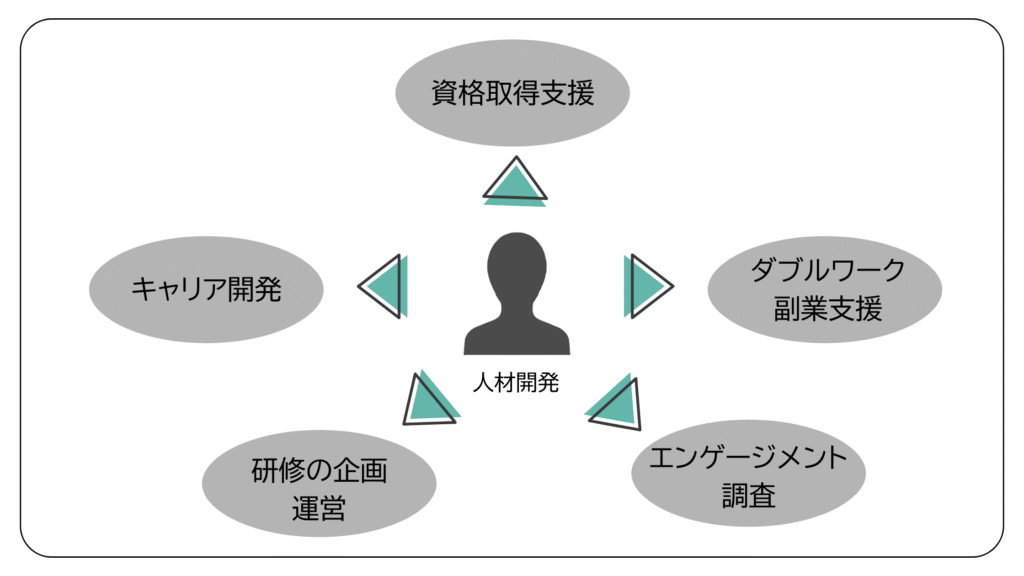

人材開発

人材開発の業務は極めて多岐に渡ることが多いです。一言で言えば、広く社員の能力開発に資する施策の運営や研修の実施等を担います。

上記のように、人事開発において所掌する業務は多岐に渡ります。最も社員と接点がある業務といっても過言ではないかもしれません。

人材開発は、会社や事業の成長のために社員の能力開発を促す側面と、社員が自らやりたいことに挑戦できる環境を用意する側面との2つに分かれます。

前者でいえば、例えばソリューション開発組織に対するマーケティング力向上を目的とした研修や全社員を対象としたデジタルスキル習得のための研修があり、またそういった資格を取得した際に、社員に奨励金を出すといった、資格取得意欲向上のための施策を検討することもあるでしょう。

後者でいえばダブルワークや副業の整備などが該当します。社員がやりたいことに対して一定のルールを定めておく必要があります。例えば副業をやりたいからといって、その副業に稼働の7割を費やされてしまっては事業の維持が難しくなるかもしれません。あるいは副業している社員の給与はどのように計算するか、評価は副業側の評価は除いて実施する、など仕組として整理をしておく必要があるのです、

また、別の記事でまとめていますが、企業内に大学のような学ぶ場を設置して広く社員に開放する企業も増えてきています。こうした取り組みも人材開発主導で行うケースが多いでしょう。

あるいは、キャリアコンサルタントのように、社員一人ひとりの悩みや疑問と向き合い、社員自身が自らキャリアプランを描くことができるようにすることも重要な取り組みです。

近年では人的資本経営という言葉が主流になってきています。社員=人を資源として捉えるのではなく、資本として捉え投資を通じて発展させようという考え方です。こうした背景も踏まえ、積極的な人材投資を求められている今日では、社員の能力開発に対する責務を担う人材開発は重要な役割なのです。

また変化する市場においては、会社の事業動向を踏まえ、社員の到達度を常に見直し定義しなおす必要があります。毎年度同じ施策を実施することが目的ではなく、常に社外に目を向け、必要な人材タイプや人材レベルについて考える重要性を念頭に置いておくとよいでしょう。

人事制度設計・運用

意外と社員から見えておらず、忘れられがちな業務が人事制度系業務です。

一般的にはすべての会社に社員就業規則があり、働き方や給与体系を規定しているほか、評価制度や昇格ルールに至るまであらゆる人事規定が用意されています。具体的には、各種規定や規則を策定し、市場の変化に基づき見直しながら社員を支える仕組みを作るのが制度業務です。

会社によって規定の有無や、その粒度は異なりますが、イメージを持っていただくために代表例をいくつか記載します。

| 規定類(代表例) | 解説 |

| 社員業規則 | 社員の労働条件や服務について規定 |

| 賃金・等級規定 | 社員の等級(部長、課長、係長、一般社員)と、等級ごとの賃金形態について規定 |

| 休職や時短勤務等規定 | 育児・介護・病気等を理由とした休職や、短時間勤務の種類や期間について定めた規定 |

| 懲戒規定 | 社員の懲戒の種類や、懲戒を決定するための委員会について定めた規定 |

| 出張・赴任旅費規定 | 出張や遠方に異動する際の各種支援や、旅費の上限等について定めた規定 |

こうした制度はすでに会社に整備されていることが多く、新たに制度を作成する機会はあまりないかもしれません。一方で、社員が会社で業務に従事するそのすべては、何かしらの制度に基づき運営されているといっても過言ではなく、制度担当はそうした制度と運用を照らし合わせながら事業サイドの相談に乗っていくことが多いでしょう。

例えば、近年では、売り手市場といわれるように、企業が必要な人材や人員数を獲得することが困難になっており、その結果として一部の企業では初任給の引き上げを実行しています。これを実現するためには給与規定の見直しが必要となります。あるいは制度を見直せばいい、というものではなく、初任給引上げを実施した場合の総人件費が与える経営インパクトの検討を行い、そもそも実施することの意義や必要性を幹部等と議論しながら検討する機会が多いのが制度担当なのです。

また少しネガティブな例ですが、社員が情報漏洩を行ったり、業務外の時間で事件等を起こした場合には、懲戒等の処分を行う必要があります。処分についても様々あり、解雇を伴う懲戒なのか、出勤停止等を行うのか、書面での注意に留めるのかなど、事前に制度として規定の上社員に開示しておく必要があります。まれに懲戒処分を不服として、社員と会社が裁判で争う場合もあります。すべては制度の規定に基づき対処を行うものである以上、人事制度が与える影響は大きいのです。

また制度の運用を通じて、公平で納得感のある評価やキャリア支援が可能になります。例えば昇格は在級年数を基に実施するのか、絶対評価の実力主義で実施するのかによっても、社員のエンゲージメントが変わることは容易にイメージできるはずです。そのため、世の中の動向や他企業の事例について常にアンテナを張ることが重要です。

私の会社では、労政時報(https://www.rosei.jp/readers)を利用していますが、有料プランになると相当な料金が発生しますので、会社としてアカウント登録されることをお勧めします。

なお実力主義の昇格については、ヤマハ発動機、三井住友銀行、NTTを取り上げ、その背景にある課題について考察していますので、併せてご覧ください。

労務管理

労務管理とは、社員が安心して働ける環境を整えるために、労働時間、勤怠、給与、社会保険、安全衛生等のルールを整備し・運用する業務です。

具体的には、社員一人ひとりの勤怠データの管理、残業時間の把握・必要な手続き、有給休暇等の休暇取得状況の確認や推進、給与計算、社会保険手続き、労働契約の管理などが含まれます。

社員が日ごろ健康的に業務に従事できるよう、その仕組みや運用を担っている部署であり、社員が困ったときに真っ先に相談されるであろう機能です。社員に最も近く、雑多な相談も含め多岐に渡る質問が来ることが特徴です。

一方で、社員との対応や各種運用にあたっては、労働基準法をはじめとする各種労働関連法令を理解し、遵守することも必要となります。例えばハラスメント等が職場で発生した際にその一時対応を担ったり、育児休職等から復帰する社員がいる際にそのサポートを行う機会もあります。

万が一トラブルが発生した場合には、適切な対応を取る必要があります。正確性が求められる一方で、社員の働きやすさに直結する非常に重要な業務領域です。

人事運用、人材マネジメント

「昇格」や「異動」など社員の会社人生を左右するイベントを所掌する機能もあります。

社員の志向や希望の把握に努め、CDP像にあわせて配置計画を描いたり、昇格選考の面談を実施し誰を昇格させるかを判断するなど、一定の権限を有します。そのため、人事運用を担う方は、事業の一線での活躍経験がある方が望ましいでしょう。

「面談で自分のやっている業務が伝わらなかったから昇格できなかった」「異動の希望を伝えたのに、全然理解してもらえなかった」と社員に感じられてしまっては、人事に対する不信感が募ってしまいます。社員の活躍ぶりや不足点を、自らの経験等を基にしっかり見極めを行い、適切なフィードバックを行うことが社員の納得を得るために必要となります。

人事として必要となる、「人を見る目」については以下でも具体的に解説していますので、お時間ある方はご覧ください。

加えて一人ひとりの社員のあらゆる情報を適切に把握・管理するために、人材データベース活用し、必要なデータ蓄積を担うこともあるでしょう。組織の活性化や風土改革、リーダーシップ開発など、企業文化の形成に関わる業務です。人事運用は、経営と現場の橋渡し役として、組織全体のパフォーマンスを高める施策を打ち出すことが期待されます。

初めて人事になる人が抱く不安と、その対処法

ここから以下は、人事に求められるヒューマンスキルやメンタル面へのアプローチについてまとめています。もし人事を初めてご経験される人は冒頭記載したように、会社人事や事業部人事によって求められる役割が変わることから、人事の機能とはどのようなマトリックスで分類されるのかを理解しておくことも非常に有意義です。併せて以下も参考にしていただければと思います。

初めて人事になる人が抱く不安と、その対処法

“人の人生を左右してしまう”ことへのプレッシャーやストレス

人事は、評価や配置、採用などで個人のキャリアに大きく関わる立場にあります。その責任の重さに戸惑ったり、自分がその職務を担えるのか不安になったりすることもあるでしょう。

その際、ぜひ心にとめておいてほしいのが、「自分一人で判断しない」ということです。判断を伴うような検討を行う際には、必ず客観的なデータを用意し、そこから示唆されることを考え、上司や職場の見解とすり合わせながら方針を立てていく、そういったことを覚えておけば、不必要な重圧からも解放され、またあなたの存在価値が発揮されることと思います。

例えば社員が社員就業規則に反するトラブルを起こした際に、どういった処罰を下すのが適当かを考える際には、自社における過去の前例や、その処罰後に何かしらのリスクが発生したか否かを確認したり、他社で同様の事象が発生した際には、どのような処罰としているのか他社の事例を参考にしながら処罰を決定するのです。こういった判断材料がない中で、感覚的に決めることは避けなければなりません。

自身に業務経験がない、知見や専門性がないことから発生する不安

不安の多くは、得てして具体的なものではなく漠然とした不安であることが多いです。わからないことがわからない、という状態だと、具体的に何をすればいいのか、誰を頼ればいいのかわからず、それが不安に繋がるのです。そのため「自身で人事の専門性を持つ」ことも大切です。具体的には、業務上必要となるスキルや知見を獲得するために、資格取得等に励むことも有意義です。

人事スキルを高めるための資格

ではどのような資格を保有することが人事としての成長には効果的なのでしょうか?

人材開発・育成担当者、昇格面談等を担う人事運用担当者 向け

人材開発や育成の担当者、あるいは昇格面談等を担う人事運用担当者の方については、社員と向き合い必要な情報を引き出し、あるいはこちらから示唆を与えることで社員の成長を促す力が必要です。そういった業務に従事している方は「キャリアコンサルタント資格」を学ぶことが有意義です。

ここではキャリアコンサルタント資格の詳細説明は割愛しますが、キャリアコンサルタントは国家資格であり、社員と面談を実施する方は本資格取得を必須としている会社もあります。私の会社でも、本資格を有する複数名の社員をキャリアコンサルタントとして設置し、社員に対しいつでも誰でも相談できる窓口として常にオープンにしています。

体系的にキャリアコンサルの手法を学ぶことで、社員と対峙することに対する不安はなくなり、むしろ自信をもって対応できるようになります。加えて周囲から見たときに、”キャリアコンサルタント資格を持っているから安心だ、信頼できる” といった評価にもつながります。

キャリアコンサルタント資格の取得のために必要なものは以下にまとめています。

興味がある方は、まずは資料請求から初めてみることをお勧めします。例えばキャリアコンサルタント資格取得のために必要な養成講座を提供している会社は複数ありますが、最も受講者が多く、受講者満足度も高い会社は以下になります。

労務・厚生担当者向け

労務・厚生業務に従事している方は、社員の勤怠、福利厚生、労務管理等に対する精通度が必要となります。具体的には労務関係の法令に対し理解を深めた上で、それを社内の規定に反映させ、各種運用を行っていくため、いかに労務関連の法令や実務に精通しているかが重要となります。あるいは健康経営のために社員のメンタルヘルスを健全に維持向上していくために、職場環境の整備や改善を行っていくことも大切です。

そのため本業務従事者はメンタルヘルス・マネジメント検定や社会保険労務士の取得が効果的になってきます。キャリアコンサルタント資格と同様、詳細の説明はここでは省略しますが、メンタルヘルス・マネジメント検討の難易度は低く、社会保険労務士の難易度はやや高いといえます。

そのため特に社会保険労務士は高額なカリキュラムを提供している企業も多数ありますが、私はそこまでしなくてもいいのではと思っています。業務の合間を縫って、手が空く時間を有効に使って学びつつ、不明点や忘れてしまったときに見返して学ぶ、というマイペースの勉強こそが有意義だと考えているため、私はeラーニングをお勧めします。

人事としての心構え

人事の仕事は、ただ業務をこなすだけでなく、常に「人」と向き合うことが求められます。初めての方にとっては、次のような心構えが大切です。

社員一人ひとりにリスペクトを持つ

人事は社員の人生やキャリアに関わる仕事です。面談等の機会も多々あります。決しておごったり、偉ぶったりすることがあってはいけません。人事は昇格や異動の権限を有したり、あるいは社員の評価を確認できるなど広い範囲で権限を有しています。そのため人事に対する不信感は社員のエンゲージメント低下に直結します。一人ひとりの価値観や状況を尊重し、相手の立場に立って考える姿勢が信頼につながります。

公正・中立の視点を意識する

好き嫌いや感情はもちろん、主観は極力排除しましょう。常に公平・中立的な立場で物事を検討し、判断することが重要です。特に評価や昇格など社員モチベーションに直結する判断を求められる場合には、その判断の基になる基準の透明性や公正性が問われます。

経営視点を忘れない

人事は経営の一翼を担う存在です。「この施策が会社の成長にどうつながるか」という視点を持つことで、戦略的な判断ができるようになります。戦略人事という言葉が近年流行するように、毎年度おなじことを繰り返し実行するだけの人事ではなく、会社や事業強化に資する打ち手を自ら考え、実行する人材になりましょう。

人事として成長するために必要なスキル

人事業務を深め、より価値ある存在になるためには、以下のようなスキルを意識的に身につけていくことが大切です。

幹部・社員と双方向にやりとりできるコミュニケーション力

社員との面談、事業部との各種調整、経営層に対する方向性の提示など、あらゆる場面で必要になるスキルです。現場で起きている課題を把握するためには、社員からリアルな声を引き出す必要性があります。あるいは人事制度を見直す場合には幹部へのエスカレーションを行うシーンもあるでしょう。コミュニケーション力は人事の最も基礎的なスキルとして求められます。誰を昇格させるか、人事異動で誰をどの組織に異動させるか、など、各組織と利害が発生するシーンにおいては、しっかり組織の意向や思いに耳を傾けられるかがカギとなります。

事実から論点を整理するロジカルシンキング力

人事施策の設計や課題分析を行う際には、論理的な思考力が求められます。感覚や主観に流されず、データや他社事例などの客観的事実に基づいた判断が必要となります。また例えば人事制度を見直す際に、その影響が及ぶ範囲を事前に検討しリスクを洗い出し、社員目線や事業目線で対処策を検討するなど、論点整理力が必要となります。目的や手段を見定め、適切な対応策を比較対象を用意しながら検討し、その方向性を評価できるよう、論理的な思考を日ごろから意識しましょう。

法務・労務の基礎知識

労働基準法、育児介護休業法、パワハラ防止法など、最低限の労働関連法規への理解は必須です。トラブルの予防や対応の精度にも直結します。近年退職や処遇等をめぐって、裁判で会社と社員が争うシーンも発生しています。会社としての判断以前に、法的根拠に基づいて事実ベースを整理し、どのような解釈が成り立つか等を考える力が必要です。特に制度や労務系業務に従事する方は関連法規について常にキャッチアップするようにしましょう。

アナログなデータから示唆を導くデータ分析力

人事データ(事業部ごとの人員構成、評価結果、離職率、一人ひとりの適性など)をもとに、課題を可視化し施策に反映するスキルは今後ますます重要になります。Excelといった基礎的なツールに加え、BIツールを活用できると強みになります。

特に近年HRテックの文脈も強くなっています。アナログな業務をDX化するにあたっては潜在的な課題やDX化による効果を想定する必要があり、現状の各種状況をデータとして分析する力が活きてきます。

最新トレンドへのアンテナ

人的資本経営、ジョブ型雇用、副業解禁、リスキリングなど、人事領域は大きく変化しています。最近では「キャリアオーナーシップ」が叫ばれ、社員自らがキャリアを描き挑戦できる環境整備が急務となっています。他社でできているが自社でできていないことは、社員のエンゲージメントや退職リスクに直結します。他社ではどのような取り組みをしているか、常に市場に目を向けるようにしましょう。

人事は人を見る目を養うことが重要

また、抽象度が高い言い方になりますが人事は「ひとをみる目」が求められます。なぜなら、人事は社員と面談を行う機会が多く、かつ昇格面談や異動のための面談など、その影響力は社員や会社に対して大きいものであるからです。

「ひとを見る目」をどのように養っていくべきかは、先述の通り別の記事で詳細にまとめています。人事になった方はぜひご一読いただけると有意義だと思います。

最後に

人事の仕事は「人」に関わるからこそ、やりがいも大きく、同時に責任も伴います。

初めは分からないことも多いと思いますが、日々の業務を通じて多くの気づきと学びが得られるはずです。ときに迷い、答えが出ず、やりがいや成果に悩むことも多いはずです。むしろそれは人事として現状に流されず、自分なりに考え行動しようとしている結果生まれるものであると考えています。

社員や組織の成長には、人事は不可欠です。おそらく目に見える成果を感じ、やりがいを感じるためには、数年単位でかかるかもしれませんが、逆にいうとそれだけ高く険しい会社・事業目標を経営層とおもに担うのが人事だと私は考えています。

ぜひ本記事が、人事をはじめて経験する方にとって有意義なものになりますように。

<参考・出所>

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/index.html(内閣官房:就職・採用活動に関する要請)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC19DBE0Z10C25A2000000(日本経済新聞:2025年2月21日 記事)

https://career-research.mynavi.jp/reserch/20241028_87542(マイナビ2026年卒 大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(中間総括)」の結果)

出所:https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL19BON0Z10C23A4000000/(日経新聞:2023年4月20日記事より)

コメント